‘自救’是一个怎么样的概念?由谁伸向谁、从哪帮到哪?我们该救的是艺术还是艺术家?在艺术本不是常态的社会里坚持艺术常态,是一种平衡吗?在他人入不敷出的账户里乞讨我们的被救,意义何从?艺术赋予的丰盛如何用商业语言描绘呢?艺术服务或成品的价格,又该由谁来拍案定价?

我想,堵在‘救与不救’之间的或许并不是经济能力,也不是鉴赏品位,更不是人性善恶。那似乎,是一道精神与物质的隔阂,文化与时代相抵触的必然结果。总结起来叫‘无奈’。谁不欠谁。

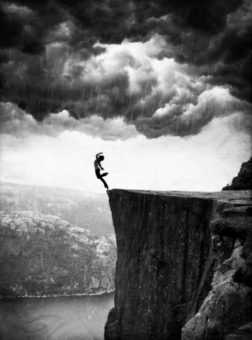

我们的艺术它‘生不逢时’,或者说‘时运不济’,没有在对的时机遇上对的火花。唯有炽热过、澎湃过的人能记得那余温,而时代更迭以后,我们都会忘记我们曾经相信过的,或者也会被新的时代浪潮席卷、冲淡。若干年以后,历史是否又会记得我们曾经救过什么?

在病毒袭击、生计窘迫的情况下,我们一手拉一手地起舞过、一曲和一曲地高亢过。在我们各自短暂的人生旅程中,我们或许正经历着艺术沉思的高峰,尽管这时候正是人类发展历上的低潮。艺术上身,我们双眼所见的或许都媲美天堂,即使身躯沦陷,艺术也并不会跟随我们逝去。相信,艺术不会死亡。

于是再问,‘自救’是一个怎么样的概念?我想,它或是一个自我意识的呼唤,以及对身边环境与同难人的关爱。吆喝声下,我们一不斥责他人的漠视、二不置疑友人的退转、三不批判自己的无力。艺术自救、守护艺术,唤的是同在这个时代有幸共享过艺术的知音,邀的是不以艺术工作为职的有心人,一起在关注一件叫‘艺术’的事。

那是一件关于真、善、与美的故事。或许您略有耳闻。

有请对号入座。